Article: Argousier : bienfaits santé, utilisations culinaires et secrets de culture

Argousier : bienfaits santé, utilisations culinaires et secrets de culture

Connaissez-vous l'argousier ? De ses baies gorgées de vitamines à son rôle écologique, explorez les secrets et les multiples facettes de ce joyau de la nature.

Ce grand arbuste mérite toute notre attention pour ses vertus exceptionnelles.

Qu'est-ce que l'argousier ?

L'argousier, de son nom scientifique Hippophae rhamnoides, est bien plus qu'un simple arbuste.

C'est une entité végétale robuste, un arbuste ou petit arbre appartenant à la famille des Éléagnacées.

Au-delà de son apparence défensive, l'argousier est une source de vie.

Ses baies sont de véritables concentrés de nutriments, reconnues depuis des millénaires pour leurs propriétés exceptionnelles.

Il joue un rôle écologique crucial en fixant l'azote atmosphérique dans le sol, enrichissant ainsi son environnement pour les autres espèces végétales.

C'est une plante pionnière, une battante qui colonise les terrains difficiles et prépare le chemin pour une végétation plus diversifiée.

Quel est le goût de l'argousier ?

La pulpe d'argousier est acidulée et citronnée. Ses arômes rappellent les agrumes vifs et les parfums tropicaux. Son goût évoque aussi le fruit de la passion, l’ananas, avec des notes d’abricot.

Imaginez une acidité franche, qui réveille instantanément les papilles.

Le goût peut varier subtilement selon la variété, le degré de maturité et le terroir, mais cette signature « acidulée-tropicale » reste sa carte de visite.

Cru, le fruit est intense. Transformé ou séché, son acidité s’adoucit, révélant davantage ses parfums fruités, tout en conservant ce caractère unique et vivifiant qui le distingue de tous les autres petits fruits.

L’infusion de ses feuilles révèle des arômes fruités et sucrés, délicatement rehaussés d’une note de jasmin. Certains le comparent à un thé vert grâce à son riche côté feuillu — une alternative locale sans caféine.

Origines et histoire de l'argousier : un voyage à travers le temps

Originaire d'une vaste zone allant de l'Europe à l'Asie, jusqu'aux contreforts de l’Himalaya, l’argousier est un arbuste robuste connu depuis l’Antiquité.

En Asie, il est utilisé depuis plus de mille ans en médecine traditionnelle, et aurait même fortifié les armées de Gengis Khan.

Son aire de répartition naturelle couvre une grande partie des zones tempérées et froides de l’Eurasie : des côtes atlantiques de l’Europe (Grande-Bretagne, France, Scandinavie) jusqu’à la Chine, la Mongolie, la Sibérie et les régions himalayennes.

Il ne s’agit donc pas d’une plante indigène au Québec, où il n’était pas présent avant l’arrivée des Européens.

Grâce à sa remarquable capacité d’adaptation, l’argousier s’est naturalisé dans de nombreuses régions du monde, y compris en Amérique du Nord.

Introduit au Québec au XXᵉ siècle, notamment par des communautés immigrantes, il y est aujourd’hui cultivé pour ses fruits et utilisé pour la stabilisation des sols.

On le trouve en plantations, mais aussi parfois à l’état subspontané dans des milieux perturbés, comme certains anciens sites miniers en Abitibi.

Sa présence au Québec, bien que récente, s’intègre harmonieusement aux paysages.

L'argousier : un remède traditionnel aux multiples bienfaits

L'argousier, une plante aux usages multiples et astucieux, a traversé les âges en étant un précieux allié pour de nombreuses cultures. Ses baies, riches en vitamines, étaient consommées fraîches, séchées, ou transformées en jus et décoctions. L’huile extraite de ses fruits et graines a longtemps été un remède de choix pour traiter les blessures, les brûlures, et divers problèmes de peau tels que l’eczéma ou les gelures.

Les feuilles de l'argousier étaient utilisées pour préparer des infusions tonifiantes et comme fourrage pour améliorer la santé du bétail.

Son écorce, quant à elle, servait à fabriquer des teintures ou à être utilisée pour ses propriétés astringentes, tandis que son bois dense et solide était employé pour créer de petits objets ou comme combustible.

En médecine traditionnelle, l’argousier était réputé pour sa capacité à fortifier l’organisme, soulager la toux, stimuler la digestion et améliorer la circulation sanguine.

Il était également apprécié pour ses bienfaits sur les poumons, le cœur et le foie.

L'argousier : un symbole spirituel à travers les cultures

L'argousier a également acquis une dimension spirituelle dans plusieurs cultures.

En médecine tibétaine, il est considéré comme un fruit sacré, symbolisant la résilience et la lumière spirituelle.

Sa capacité à survivre dans des environnements difficiles en fait un symbole de force intérieure. Dans la mythologie grecque, l’argousier est lié à Pégase, le cheval ailé, renforçant son image divine et symbolique de force et d’éclat. L’origine de son nom latin Hippophae signifie d’ailleurs « cheval brillant ».

L'argousier : une plante cultivée au coeur des traditions culturelles

L'argousier a joué un rôle majeur dans le patrimoine culturel de nombreuses régions du monde. En Russie et dans les pays nordiques, il est un ingrédient traditionnel dans la préparation de confitures, de sirops et de jus. En Chine, son utilisation à grande échelle pour lutter contre la désertification montre son importance écologique et sa capacité à s’adapter à des environnements difficiles.

Les bienfaits exceptionnels de l’argousier ont été reconnus au XXᵉ siècle, notamment lors des Jeux olympiques de Séoul en 1988, où il a été choisi comme la « boisson officielle » des athlètes chinois, ainsi que par les cosmonautes soviétiques, qui l’utilisaient pour se protéger des radiations cosmiques.

Décrypter Hippophae rhamnoides : le nom botanique de l'argousier

Naviguer dans le monde des plantes implique de maîtriser leur identité officielle et les différents noms sous lesquels elles sont connues. Décortiquons ce nom : Hippophae dérive des mots grecs hippos (cheval) et phaos (lumière, brillance).

Cette étymologie fait écho à l’usage antique de donner des feuilles d’argousier aux chevaux pour rendre leur pelage éclatant et témoigner de leur bonne santé.

D'où vient le nom de l'argousier ?

Le nom français « argousier » est d’origine plus obscure, potentiellement lié à des termes régionaux ou à des déformations linguistiques au fil du temps. Il est essentiel de ne pas le confondre avec son quasi-homophone, « arbousier » (Arbutus unedo), une plante méditerranéenne très différente, bien qu’elle produise aussi des baies comestibles — mais à la texture et au goût distincts.

Quels sont les autres noms de l'argousier ?

Cet arbre regorge de surnoms colorés selon les régions :

-

Saule épineux

-

Épine luisante

-

Bourdaine marine

-

Olivier de Sibérie

-

Ananas de Sibérie

Ces noms sont évocateurs de ses origines nordiques et de son goût acidulé.

Argousier : Où le trouver ? Comment le reconnaître ?

Description botanique de l’argousier

L’argousier est un grand arbuste dense et touffu, au port buissonnant, mesurant généralement entre 1 et 5 mètres de hauteur.

Dans des conditions optimales — sol humide et exposition abritée — il peut atteindre jusqu’à 10 mètres et adopter une allure arborescente. Sa silhouette irrégulière, avec des branches tortueuses et ramifiées qui s’entrecroisent, forme des fourrés impénétrables, soulignant sa robustesse et sa ténacité.

Parmi ses traits distinctifs, ses épines longues et acérées, issues de rameaux, constituent une défense naturelle efficace. Elles compliquent la cueillette de ses fruits, nécessitant prudence et dextérité, et accentuent son apparence sauvage et indomptée.

Son feuillage caduc est l’un de ses signes distinctifs. Les feuilles, simples, alternes, étroites et lancéolées (3 à 8 cm), affichent une teinte vert-gris à argentée sur le dessus et un revers plus pâle, presque blanc. Cette coloration, due à une fine couche de poils écailleux, limite l’évaporation et réfléchit la lumière.

La floraison a lieu tôt au printemps, avant ou en même temps que l'apparition des feuilles.

L’argousier est dioïque : les plants mâles portent de petits chatons écailleux qui libèrent le pollen, tandis que les femelles, plus discrètes, reçoivent ce pollen grâce au vent. La pollinisation ne dépend donc pas des insectes.

À la fin de l’été et en automne, les plants femelles se couvrent de grappes serrées de fruits ovoïdes ou globuleux (5 à 10 mm), d’un orange vif, parfois teintés de jaune ou de rouge-orangé. Ces baies contrastent magnifiquement avec le feuillage argenté et peuvent persister après la chute des feuilles, offrant nourriture aux oiseaux et éclat au paysage hivernal.

Récolte de l’argousier : précautions et bonnes pratiques

La récolte de l’argousier demande patience, savoir-faire et respect de la plante.

Entre ses baies juteuses et fragiles et ses épines acérées, elle peut s’avérer délicate.

Une manipulation soigneuse est essentielle pour éviter d’endommager les fruits… ou de se piquer !

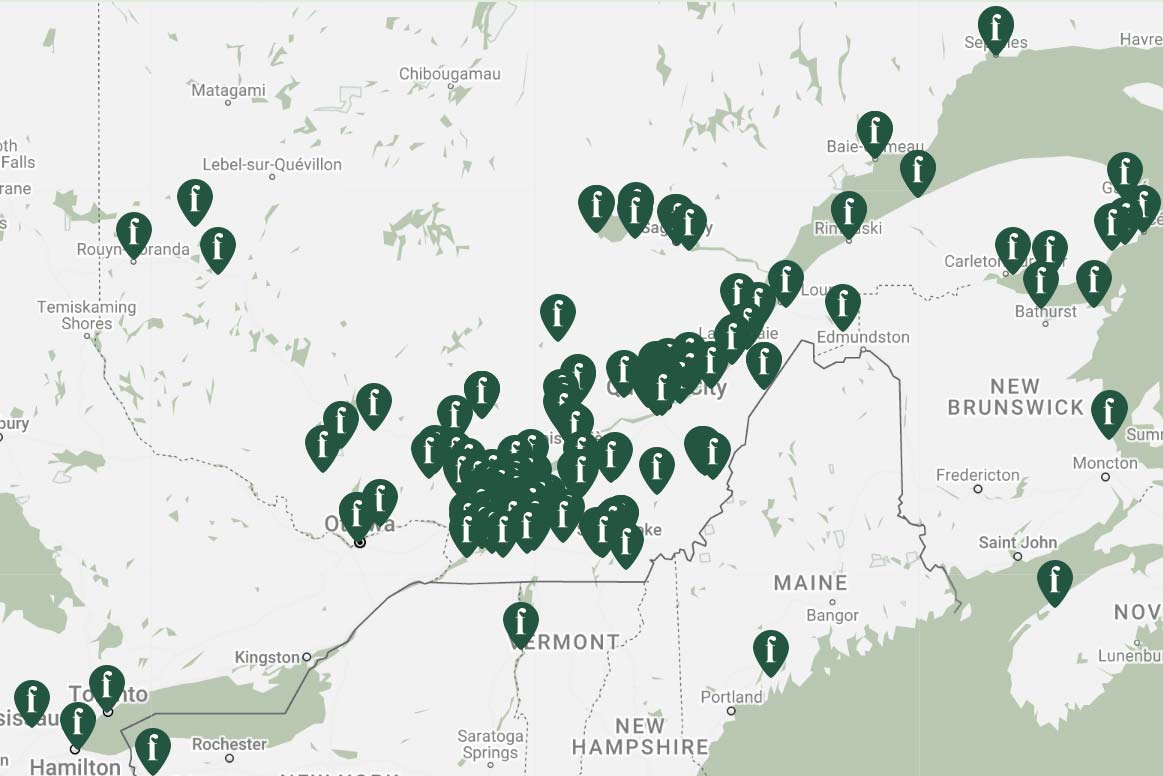

Où pousse l’argousier au Québec ?

L’argousier prospère en plein soleil et sur des sols bien drainés. Il s’adapte à une grande variété de milieux pionniers ou perturbés : dunes sablonneuses, berges de rivières, pentes rocailleuses, steppes arides ou zones montagneuses. Résistant aux sols pauvres, salins, caillouteux ou légèrement pollués, il colonise aisément les terrains difficiles.

Au Québec, l’argousier est cultivé dans plusieurs régions, notamment en Capitale-Nationale, Chaudière-Appalaches, Montérégie, Lanaudière et Centre-du-Québec, où des plantations spécialisées ont vu le jour. On peut aussi le croiser à l’état subspontané dans des milieux perturbés, comme d’anciens sites industriels ou le long de routes, où il a été introduit pour stabiliser les sols.

Peut-on cueillir de l’argousier en nature ?

La cueillette sauvage est possible dans son aire d’origine (Europe et Asie), mais elle doit être pratiquée avec discernement : prélever modérément, respecter la faune locale et suivre la réglementation en vigueur.

Au Québec, la récolte se fait principalement dans des argouseraies cultivées. Il est impératif d’obtenir l’autorisation du propriétaire avant de cueillir dans une plantation ou sur un terrain privé. Privilégier les cultures locales et biologiques assure une meilleure qualité et une ressource durablement gérée.

Quelles parties de l’argousier récolter – et en quelle quantité ?

En cueillette sauvage, la modération est essentielle. En général, on recommande de ne pas récolter plus du tiers des fruits ou feuilles d’un arbuste ou d’un site, afin de préserver les ressources pour la faune et permettre la régénération naturelle. En culture, les producteurs gèrent les quantités de récoltes pour optimiser la production tout en assurant la santé des plants.

Quels outils utiliser pour récolter l’argousier efficacement ?

La récolte de l’argousier est réputée pour être complexe en raison de ses baies fragiles et de ses rameaux hérissés d’épines acérées. Voici un aperçu des principales méthodes et outils utilisés pour en faciliter la cueillette :

Cueillette manuelle : précision, patience et protection

Méthode la plus accessible, la cueillette manuelle consiste à détacher les baies une à une.

Elle exige des gants épais (cuir ou textile renforcé) pour se prémunir contre les épines, ainsi qu’une grande délicatesse pour éviter d’écraser les fruits. Très précise mais laborieuse, cette méthode convient surtout aux petites quantités.

Coupe des rameaux : une méthode professionnelle et efficace

Couramment utilisée par les producteurs, cette technique consiste à couper les rameaux chargés de fruits à l’aide d’un sécateur. Les branches sont ensuite congelées : une fois durcies, les baies se détachent facilement par simple secouage ou à l’aide d’un peigne ou d’une fourchette.

Peignes à baies : entre gain de temps et précaution

Il existe des outils spécialisés (peignes, pinces ou griffes) conçus pour détacher rapidement les fruits sur pied. Leur efficacité varie selon le modèle et l’habileté du cueilleur. Mal utilisés, ils peuvent abîmer les baies ou casser les branches.

Récolte après les premières gelées : méthode naturelle mais risquée

Attendre les premières gelées permet aux baies de se détacher plus facilement.

Cependant, des gels trop intenses ou répétés peuvent altérer leur texture et leur qualité.

Cette méthode est donc à réserver aux récoltes personnelles ou lorsque la congélation n’est pas possible.

Quand récolter les baies d’argousier au Québec ?

Au Québec, la période idéale pour récolter l’argousier s’étend de la fin août à début octobre, selon les régions et les variétés. Les baies sont prêtes lorsque leur couleur est vive et leur texture encore ferme. Certains producteurs attendent les premières gelées légères, qui facilitent le détachement des fruits et peuvent en adoucir le goût, bien qu’elles les rendent aussi plus fragiles.

À quel âge l’argousier commence-t-il à produire des fruits ?

L’argousier demande de la patience : il commence à produire significativement après 3 à 7 ans de croissance (souvent vers 4 ans), avec un rendement optimal atteint autour de la 7e année. Un bon entretien et des conditions de culture favorables peuvent accélérer ou améliorer cette production.

Les méthodes de transformations

Comment transformer les baies d’argousier ?

Comment transformer les baies d’argousier ?

Une fois récoltées, les baies ou les feuilles doivent être traitées rapidement. La congélation immédiate est la méthode la plus courante pour préserver leur richesse nutritionnelle. Sinon, plusieurs options de transformation sont possibles :

Pressage à froid : Pour obtenir des jus ou des purées riches en vitamines.

Astuce : ne jetez pas la pulpe restante — faites-la plutôt sécher pour l’utiliser en tisane plus tard.

Extraction d’huile : À partir des graines ou de la pulpe, par pression à froid ou CO₂ supercritique.

Séchage : Pour produire des baies séchées ou de la poudre.

Cuisson douce : Pour confitures, gelées ou compotes.

Macération : idéale pour préparer des sirops, vinaigres ou liqueurs. Vous pouvez aussi congeler les plantes ou les baies dans un sac hermétique ou sous vide, pour une utilisation ultérieure.

Comment sécher les baies et les feuilles d’argousier ?

Le séchage est une excellente méthode de conservation, qui concentre les saveurs tout en stabilisant les nutriments :

Séchage des baies

-

Température idéale : entre 40°C et 50°C, à l’aide d’un déshydrateur alimentaire.Temps : 12 à 24 heures, selon la taille des baies et la ventilation de la pièce.

-

Résultat attendu : des fruits durs et friables, prêts à être conservés dans des contenants hermétiques.

Séchage des feuilles

-

Méthode naturelle : à l’air libre, à l’ombre, dans un endroit sec et bien ventilé.

-

Alternative : déshydrateur à basse température pour un séchage plus rapide.

-

Indice de séchage : les feuilles doivent craquer facilement entre les doigts.

La conservation de l’argousier

La durée de conservation de l’argousier dépend largement de sa forme et des conditions de stockage. Voici un aperçu des meilleures pratiques pour préserver ses précieuses propriétés.

Conservation des baies fraîches d’argousier

Les baies fraîches sont très sensibles et doivent être consommées dans les 2 à 5 jours suivant la récolte, en les gardant au réfrigérateur. Leur texture juteuse et leur richesse en vitamine C exigent une conservation rapide pour éviter leur dégradation.

Combien de temps se conservent les baies ou le jus d’argousier congelés ?

Lorsqu’elles sont congelées à -18°C, les baies entières ou le jus peuvent se conserver de 12 à 24 mois, parfois plus si la chaîne du froid est bien maintenue. Cependant, au fil du temps, on peut observer une légère perte de goût ou de nutriments.

Durée de conservation des produits séchés (baies et feuilles)

Les baies et feuilles séchées, dans de bonnes conditions (à l’abri de l’air, de la lumière et de l’humidité), peuvent garder leur qualité optimale jusqu’à environ un an. Passé ce délai, elles restent comestibles mais risquent de perdre tranquillement en arôme et en valeur nutritionnelle.

Combien de temps se garde l’huile d’argousier ?

-

Bouteille non ouverte : 1 à 2 ans, si conservée à l’abri de la chaleur et de la lumière.

-

Après ouverture : à consommer dans les 3 à 6 mois, de préférence en la gardant au réfrigérateur pour ralentir l’oxydation.

À surveiller : une odeur rance ou un goût amer sont des signes d’oxydation.

Conservation des sirops, confitures et autres produits maison

-

Avant ouverture : plusieurs mois si le produit a été stérilisé et scellé correctement.

-

Après ouverture : à conserver quelques semaines au réfrigérateur.

Pour les produits commerciaux, il est recommandé de se référer à la date de péremption inscrite sur l’étiquette, ou suivre les instructions de la compagnie.

Comment savoir si un produit à base d’argousier est encore bon ?

Fiez-vous à vos sens :

-

Odeur désagréable (notamment pour l’huile),

-

Apparence altérée (moisissures, dépôt douteux, couleur brunâtre),

-

Goût modifié.

Ce sont autant de signes qu’il vaut mieux éviter la consommation. En cas de doute, ne pas consommer.

Qu’est-ce qui fait un argousier de qualité ?

Quels facteurs déterminent la qualité de l’argousier ?

La richesse nutritionnelle et aromatique de l’argousier varie selon plusieurs facteurs :

Le terroir

La composition du sol, l’altitude et l’exposition influencent directement les concentrations en vitamines, acides gras et antioxydants. Par exemple, une altitude plus élevée peut favoriser une teneur accrue en vitamine C.

Le climat annuel

Températures, ensoleillement et précipitations influencent le profil gustatif et la maturité des fruits.

Le stade de récolte

Trop verts, les fruits sont acides et peu aromatiques ; trop mûrs, ils perdent en vitamines et sont plus difficiles à manipuler.

La méthode de récolte

Une cueillette douce et rapide, suivie d’une mise au froid immédiate, préserve l’intégrité des baies.

Les conditions de transformation

Température, exposition à la lumière et à l’oxygène influencent fortement la stabilité des composés sensibles, comme la vitamine C ou les oméga-7.

Quel est le meilleur argousier ?

Le "meilleur" argousier est celui qui a profité des meilleures conditions, du champ jusqu’à l’atelier : un sol riche, un climat favorable, une récolte effectuée au moment idéal et une transformation réalisée avec soin. Le résultat ? Un fruit au goût puissant, concentré en nutriments et pleinement fidèle à son terroir.

Pour le choix du cultivar à planter à la maison, il n’y a pas de bon ou de mauvais choix : chaque variété possède ses qualités distinctives. L'idéal est de choisir selon la couleur et le goût du fruit souhaité au moment de la récolte.

Propriétés de l'argousier : un concentré de bienfaits pour l'organisme

Les bienfaits de l’argousier

L'argousier est une source exceptionnelle de molécules bioactives agissant en synergie pour renforcer la santé. Ses principales propriétés :

-

Riche en vitamines C, A et E : Stimule l’immunité, soutient la synthèse du collagène et protège contre les radicaux libres. La concentration en vitamine C peut être plusieurs fois supérieure à celle de l'orange.

-

Source puissante d'antioxydants : Caroténoïdes, flavonoïdes et polyphénols aident à lutter contre le vieillissement cellulaire.

-

Profil unique en acides gras essentiels : Apporte Oméga-3, 6, 9, et le rare Oméga-7, bénéfiques pour la peau, les muqueuses, le cœur et le cerveau.

-

Propriétés anti-inflammatoires et immunomodulatrices : Apaise les inflammations chroniques et soutient les défenses naturelles.

-

Bienfaits cardiovasculaires et hépatoprotecteurs : Aide à réguler le cholestérol, protège le foie et améliore la circulation sanguine.

Bienfaits de l’argousier par catégorie

-

Santé de la peau et des muqueuses :

L'huile d'argousier nourrit, hydrate et protège la peau. Elle favorise la cicatrisation, aide à traiter la sécheresse, les brûlures, l'eczéma, et lutte contre le vieillissement cutané grâce à son action antioxydante. -

Immunité et vitalité :

Grâce à sa richesse en vitamine C et en antioxydants, l'argousier soutient le système immunitaire, aide à prévenir les infections et redonne de l'énergie lors de périodes de fatigue ou de stress. -

Santé cardiovasculaire et hépatique :

L'argousier, par ses antioxydants et ses acides gras essentiels, contribue à réguler le cholestérol, protège le foie des toxines et favorise une bonne circulation sanguine.

Méthodes de préparation de l'argousier en cuisine

L’argousier sous toutes ses formes

Baies séchées : un concentré de nutriments

Les baies d'argousier séchées sont un véritable concentré de bienfaits, riches en fibres, minéraux et antioxydants. Elles conservent toutes leurs propriétés nutritives après séchage. Faciles à intégrer dans votre alimentation quotidienne, elles peuvent être ajoutées aux céréales, granolas, infusions ou desserts, offrant ainsi un apport naturel de vitalité. En plus, notre pulpe séchée d'argousier ne contient pas de pépins, car ces derniers ont été retirés, la rendant encore plus pratique à utiliser.

Infusion d'argousier : une boisson tonifiante

La tisane d’argousier, préparée à partir de feuilles ou de baies séchées, offre un goût subtil, végétal et légèrement acidulé. Très prisée pour ses effets tonifiants et revitalisants, elle soutient également les défenses naturelles.

Comment infuser l'argousier en tisane ?

-

Utilisez 1 à 2 cuillères à thé de feuilles séchées d’argousier par tasse (environ 250 ml).

-

Portez l’eau à frémissement entre 90 et 95°C (évitez l’eau bouillante pour préserver les composés sensibles).

-

Versez l’eau chaude sur les feuilles, soit dans une théière, soit directement dans la tasse avec un infuseur.

-

Laissez infuser entre 5 et 10 minutes. Plus l'infusion est longue, plus le goût sera prononcé (et potentiellement plus astringent).

-

Filtrez et dégustez chaud.

Astuce : Personnalisez votre tisane en ajoutant de la menthe ou une tranche de citron pour varier les saveurs. Vous pouvez également y incorporer d'autres plantes locales ou vos herbes séchées préférées.

Il est aussi possible d'infuser quelques baies fraîches ou séchées dans de l'eau chaude pour une boisson plus fruitée et acidulée, semblable à un jus léger.

L'argousier en cuisine : une touche exotique

Avec ses baies acidulées et ses notes tropicales, l'argousier insuffle originalité et fraîcheur aux recettes. Cru, il agrémente les salades, yaourts ou smoothies ; transformé, il se prête parfaitement à la confection de jus, gelées, sirops et confitures. En version salée, il sublime les sauces pour poissons et volailles.

Passons à la pratique ! Voici quelques idées et conseils pour apprivoiser l'argousier dans votre cuisine et vos rituels bien-être.

Des idées de recettes avec l'argousier

L'argousier, avec ses baies acidulées et ses notes tropicales, ajoute originalité et fraîcheur à vos créations culinaires. Cru, il agrémente les salades, yaourts ou smoothies ; transformé, il devient parfait pour les jus, gelées, sirops et confitures. En version salée, il sublime les sauces pour poissons et volailles. Voici quelques idées pour intégrer l'argousier à vos recettes et rituels bien-être.

Smoothie boréal boost

Un smoothie vitaminé parfait pour faire le plein d’énergie dès le matin.

Ingrédients (1 portion)

-

2 c. à soupe de pulpe d’argousier

-

1 banane mûre

-

½ tasse de yogourt nature ou végétal

-

⅓ tasse de jus d’orange

-

1 c. à soupe de graines de chia

Préparation

-

Déposez tous les ingrédients dans un mélangeur.

-

Mixez jusqu’à l’obtention d’une texture lisse et crémeuse.

-

Servez aussitôt, avec quelques graines de chia en garniture si désiré.

Vinaigrette éclatante à l’argousier

Une vinaigrette acidulée et légèrement sucrée qui relève à merveille les salades.

Ingrédients

-

3 c. à soupe de jus d’argousier

-

4 c. à soupe d’huile d’olive

-

1 c. à thé de sirop d’érable ou de miel

-

1 c. à thé de moutarde de Dijon

-

Sel et poivre au goût

Préparation

-

Dans un petit bol, fouettez tous les ingrédients jusqu’à obtenir une émulsion homogène.

-

Utilisez cette vinaigrette sur une salade verte, des crudités ou des légumes grillés.

Sauce acidulée pour poisson ou volaille

Une sauce raffinée et équilibrée, parfaite pour accompagner les viandes blanches ou les poissons grillés.

Ingrédients

-

½ tasse de jus d’argousier

-

½ tasse de bouillon (de légumes ou de volaille)

-

1 échalote finement hachée

-

1 noix de beurre ou 2 c. à soupe de crème

-

Sel et poivre

Préparation

-

Faites revenir l’échalote dans un peu de beurre jusqu’à ce qu’elle devienne translucide.

-

Ajoutez le jus d’argousier et le bouillon, puis laissez réduire à feu doux.

-

Incorporez la crème ou le beurre pour lier la sauce.

-

Assaisonnez au goût, puis servez chaud.

Muffins au goût du Nord

Des muffins moelleux, enrichis de baies d’argousier et relevés de zestes d’agrumes.

Ingrédients

-

Base de muffins de votre choix (vanille, avoine, yogourt…)

-

¾ tasse de baies d’argousier fraîches ou séchées et réhydratées

-

Zeste d’orange (optionnel)

Préparation

-

Préparez votre pâte à muffins comme à l’habitude.

-

Incorporez les baies et le zeste d’orange.

-

Répartissez dans des moules et faites cuire selon les indications de la recette.

-

Laissez refroidir avant de déguster.

Panna cotta à l’argousier

Un dessert onctueux aux notes acidulées, simple à préparer et parfait pour impressionner.

Ingrédients (4 portions)

-

500 ml de crème ou boisson végétale

-

2 c. à thé de gélatine (ou équivalent en agar-agar)

-

2 c. à soupe de sucre

-

¾ tasse de baies d’argousier

-

1 à 2 c. à soupe de sucre pour le coulis

Préparation

-

Faites chauffer la crème avec le sucre jusqu’à frémissement.

-

Ajoutez la gélatine préalablement hydratée, puis versez dans des verrines.

-

Laissez prendre au réfrigérateur pendant 4 heures.

-

Pendant ce temps, mixez les baies d’argousier avec un peu de sucre pour faire un coulis, puis filtrez si désiré.

-

Versez le coulis sur la panna cotta avant de servir.

Cocktail ou mocktail vivifiant à l’argousier

Une boisson pétillante, désaltérante et riche en caractère boréal.

Ingrédients (1 verre)

-

60 ml de jus ou de sirop d’argousier

-

120 ml d’eau pétillante

-

30 ml de gin québécois (facultatif pour la version cocktail)

-

Feuilles de menthe fraîche

-

Glaçons

Préparation

-

Dans un verre, mélangez le jus ou le sirop d’argousier avec l’eau pétillante.

-

Ajoutez le gin si désiré.

-

Incorporez quelques feuilles de menthe et des glaçons.

-

Servez bien frais.

Ces recettes simples mettent en valeur la richesse nutritionnelle et la vivacité aromatique de l’argousier. Que ce soit en boisson, en sauce, en dessert ou en collation, ce petit fruit nordique apporte fraîcheur et originalité à votre table.

Voir ici pour des recettes détaillées...

Conseils d'utilisation de l'argousier et précautions d'emploi

Consommer l'argousier : conseils et précautions

Bien que l'argousier soit un aliment naturel aux multiples bienfaits, quelques recommandations sont essentielles pour en profiter de manière optimale et sécuritaire.

Quand consommer l'argousier ?

Le moment idéal pour consommer l'argousier dépend de vos objectifs :

-

Pour l'énergie et la vitalité : Le matin, à jeun ou au petit-déjeuner, pour bénéficier de son effet tonifiant et de sa forte teneur en vitamine C. Il peut aussi être intégré dans un mélange de thé.

-

Soutien immunitaire (prévention) : Consommez-le quotidiennement, de préférence le matin ou réparti durant la journée, notamment en période de fatigue ou d'infections (hiver, stress). La régularité est essentielle pour un effet optimal.

-

Récupération sportive : Après l'effort, un jus ou un smoothie à base d'argousier aide à reconstituer les réserves d'énergie et à combattre l'inflammation et le stress oxydatif liés à l'exercice.

-

Aide digestive (effet tonique) : Prenez-le avant ou pendant les repas (en petite quantité, comme en vinaigrette) pour stimuler les sécrétions digestives. Toutefois, soyez prudent si vous avez l'estomac sensible en raison de son acidité.

Quelle quantité d'argousier consommer ?

Il n'existe pas de dose universelle, car cela varie selon la forme du produit, vos besoins et votre tolérance. Voici des indications générales :

-

Jus pur (100%) : 30 à 60 ml d’argousier par jour suffisent largement pour bénéficier de ses propriétés. Commencez par une petite dose afin de tester votre tolérance digestive à son acidité.

-

Sirop : 1 à 3 cuillères à soupe par jour, en fonction de la concentration en sucre et des besoins.

-

Baies fraîches ou congelées : 1/4 à 1/2 tasse (environ 30 à 60g) par jour, intégrée dans votre alimentation.

-

Baies séchées : 4 à 6 cuillères à soupe par jour.

-

Huile (complément alimentaire) : Suivez les recommandations du fabricant, généralement 1/2 à 1 cuillère à thé (2,5 à 5 ml) par jour.

-

Tisane : 1 à 3 tasses par jour.

Mises en garde concernant l'argousier

L'argousier est généralement bien toléré, mais il convient de respecter certaines précautions :

-

Effets secondaires possibles : Une consommation excessive d'argousier peut entraîner des brûlures d'estomac ou des troubles digestifs, notamment en raison de son acidité. Les baies étant riches en fibres, elles peuvent aussi avoir un effet laxatif. L'huile peut aussi causer des désagréments digestifs si elle est consommée en trop grande quantité. Des réactions allergiques sont rares mais possibles.

-

Interactions médicamenteuses : L'argousier pourrait avoir un léger effet anticoagulant ou antiplaquettaire. Si vous prenez des anticoagulants (par exemple, la warfarine) ou des médicaments augmentant le risque de saignement, consultez un professionnel de la santé avant de l'utiliser. Il pourrait également interagir avec des médicaments pour la tension artérielle (effet hypotenseur) ou certains traitements de chimiothérapie. Évitez de combiner l'argousier avec d'autres suppléments de vitamine C ou antioxydants sans avis médical.

-

Qualité du produit : Assurez-vous de choisir des produits de qualité, sans contaminants, et dont la méthode de transformation préserve les nutriments.

-

Confusion avec d'autres plantes : Ne confondez pas l'argousier (Hippophae rhamnoides) avec des plantes comme l'arbousier (Arbutus unedo) ou la bryone (Bryonia dioica), dont les fruits sont toxiques.

-

L'argousier est-il toxique ? Non, l'argousier n'est pas toxique, mais il est essentiel de respecter les recommandations et d'être vigilant avec les interactions.

Populations à risque et précautions supplémentaires

Avant d'intégrer l'argousier de manière régulière, surtout si vous avez des conditions médicales préexistantes ou prenez des médicaments, consultez un professionnel de la santé. Cela est particulièrement important si vous souffrez de troubles de la coagulation, de diabète ou de maladies rénales. L'automédication, même avec des produits naturels, doit toujours être supervisée par un professionnel.

-

Femmes enceintes et allaitantes : Par précaution, l'utilisation de l'argousier (notamment sous forme de compléments ou d'huile) est déconseillée, faute de données scientifiques suffisantes sur son innocuité pour le fœtus ou le nourrisson. Consultez un professionnel de la santé avant toute utilisation dans ces cas. La consommation modérée des baies dans l'alimentation semble sans danger, mais un avis médical est recommandé.

-

Enfants : Pour les jeunes enfants, consultez un pédiatre ou un professionnel de la santé avant d'introduire l'argousier, notamment en raison de son acidité. Une consommation modérée de baies dans une alimentation variée est généralement sûre, mais cela doit se faire sous surveillance.

Ces conseils vous aideront à profiter pleinement des bienfaits de l'argousier tout en respectant les précautions nécessaires pour une utilisation sécuritaire.

L'argousier boréal : un trésor à découvrir

L'argousier : un concentré de vitalité au cœur de la nature boréale

Riche en vitamine C, antioxydants et oméga-7, l’argousier est bien plus qu’un superfruit : c’est un véritable concentré de bienfaits pour l’immunité, la peau, le cœur, et même vos créations culinaires. Résilient, lumineux et profondément enraciné dans les traditions nordiques, il incarne la force et la générosité de la nature.

Chez Floèm, nous mettons un point d'honneur à valoriser cet or boréal avec respect et exigence : cueillette durable, transformation douce, et transparence totale. Chaque produit est une ode à la forêt nordique et à ses trésors bienfaisants.

Découvrez notre argousier ainsi que d’autres plantes boréales sur floem.ca et laissez la nature sauvage enrichir votre quotidien.

La forêt boréale québécoise regorge de merveilles végétales ! Explorez notre blogue pour en savoir plus sur ces plantes indigènes fascinantes.

Laisser un commentaire

Ce site est protégé par hCaptcha, et la Politique de confidentialité et les Conditions de service de hCaptcha s’appliquent.